Die Leinenspinnerei und Weberei Droßbach

Ein Textilbetrieb prägte Bäumenheim

Textilien „made in Bäumenheim“

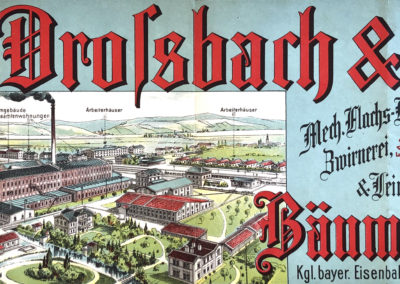

Eine Fabrik mitten im ländlichen Nordschwaben! Für den damals beschaulichen Weiler Bäumenheim war die Eröffnung der Leinenspinnerei von Maximilian Droßbach am 1. September 1865 eine echte Sensation. Die Fabrikanlage zwischen Schmutter und Eisenbahnlinie wandelte nicht nur das Ortsbild, der Zuzug von Arbeiterinnen und Arbeitern führte auch zu massiven Umwälzungen in der Bevölkerungsstruktur. Wo einst ein Mühlrad klapperte, brach sich nun die Moderne Bahn. Laut ratterten die Spinnmaschinen und Webstühle, der Qualm der Dampfmaschinen quoll aus den mächtigen Schornsteinen der Fabrik. Über fast 100 Jahre wurden hier Textilwaren „made in Bäumenheim“ produziert. In der Königsmühle erfolgte die Verarbeitung des Rohflachses, hier am Standort des Hauptwerks wurde dann die Faser in der Vorspinnerei zu grobem Garn und in der Feinspinnerei zu webfähigem Feingarn versponnen. Dann wurde das Garn in der Spulerei verkaufsfertig gebündelt und gewickelt oder in der Weberei hochwertige Endprodukte hergestellt. Die Palette reichte von Handtüchern, Servietten und Tischdecken über Bettzeug bis hin zu Segeln und Geldsäcken. Nach dem zweiten Weltkrieg geriet die Firma zunehmend unter Konkurrenzdruck, 1963 ging der Betrieb in Konkurs. Das Areal wurde zunächst von der Firma Wemdinger Industriewerke (SWF) übernommen und teils selbst genutzt oder vermietet. Jahren der Leerstands folgte 2013 schließlich der Abriss der meisten Produktionsgebäude.

Mit klugen Köpfen ins Industriezeitalter

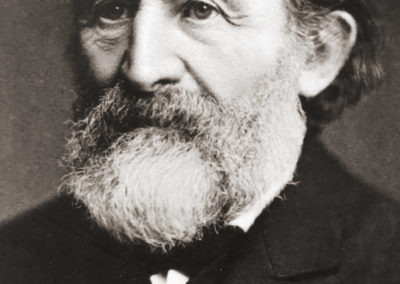

Mit Maximilian Droßbach (1810 – 1884) kam ein Mann nach Bäumenheim, der als Unternehmer, Erfinder und Philosoph längst bekannt war. Reisen in das früh industrialisierte England gaben ihm Impulse zur Konstruktion neuer Maschinen, in Gmund am Tegernsee und in Mähren führte er erfolgreiche Textilbetriebe. Auch in Bäumenheim hinterließ Droßbach seiner Familie einen prosperierenden Betrieb. Diese günstige Entwicklung setzte sich insbesondere unter der Leitung seines Enkels Dr. Oskar Mey (1867 – 1942) fort, der die Leinenspinnerei ab 1895 leitete. Mit sozialen Projekten, als Gestalter des örtlichen Vereinslebens und Förderer der Archäologie wirkte Mey weit über die Grenzen des Fabrikgeländes hinaus. In Anerkennung dieser Leistungen führte er den Ehrentitel „Geheimer Kommerzienrat“. Bis zur Betriebsaufgabe 1963 blieb die Produktion in Familienhand.

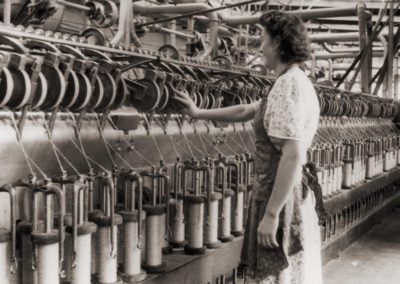

Textilarbeit – ein Knochenjob

Von der einfachen Spinnerin oder Hechlerin über den Maschinisten, Webermeister und Fabrikaufseher bis hin zum Verwaltungsbeamten oder Handlungsreisenden war die Bandbreite der Berufe in der Textilherstellung und im Vertrieb groß. Gerade bei der Rohflachsverarbeitung und im Spinnsaal waren die Arbeitsbedingungen oft hart. Der Staub beim Brechen und Hecheln des Flachses und die Nässe und dampferfüllte Luft beim Spinnen stellten harte körperliche Anforderungen an die Arbeiterinnen und Arbeiter. Lange Arbeitszeiten und leistungsabhängige Akkordlänge waren die Regel. Bis zu 700 Mitarbeiter standen zeitweise bei Droßbach in Arbeit.

Wasserkraft und Torfstich

Bäumenheims Energiequellen brachten den Fortschritt

Die Schmutter war schon im Mittelalter eine Lebensader des damals kleinen Weilers Bäumenheim. Reicher Fischfang und die 1319 erstmals erwähnte Mühle garantierten die Lebensmittelversorgung seiner Bewohner. Als der letzte Müller den Betrieb 1863 aufgab, wurde Maximilian Droßbach auf das weitläufige Anwesen aufmerksam. Er kaufte die Mühle samt Grundstück, ließ die alte Bebauung abreißen und den alten Mühlkanal erweitern. So waren ideale Bedingungen zur Nutzung der Wasserkraft für den mechanischen Antrieb seiner Spinnmaschinen geschaffen. Zur Versorgung der rasant wachsenden Fabrik wurden bald weitere Energiequellen erschlossen. Torf, der in der Bäumenheimer und Heißesheimer Höll in großem Stil abgebaut wurde, verwendete man neben Holz und Kohle zum Befeuern mächtiger Dampfmaschinen. Im Jahr 1886 überstieg die Leistung der Dampfkraft mit etwa 250 PS die Wasserkraft der Schmutter um das Fünffache. Die Beleuchtungsanlage wurde ab 1867 durch ein fabrikeigenes Gaswerk versorgt. Erst ab der Jahrhundertwende nutzte man auch elektrischen Strom zunehmend als Leuchtmittel und Energieträger.

Sie kamen für die Arbeit – und fanden eine Heimat:

Einwanderungsort Bäumenheim

Ob am Webstuhl oder im Büro, im jungen Betrieb Maximilian Droßbachs war der Bedarf an Fachkräften und einfachen Arbeitern groß. Bereits in den Jahren nach der Fabrikgründung 1865 wurden deshalb Arbeitskräfte aus Nordböhmen und Mähren angeworben. Der Firmengründer selbst hatte in diesen Regionen über viele Jahre Erfahrung im Textilgewerbe gesammelt. Ab etwa 1890 wanderten verstärkt Arbeiter aus dem von der Textilindustrie geprägten Oberitalien zu. So war der Ausländeranteil in der Bäumenheimer Bevölkerung mit rund 20 Prozent schon um die Jahrhundertwende ungewöhnlich hoch. Nach 1945 fanden zahlreiche Heimatvertriebene aus Böhmen, Mähren und Schlesien Anstellung in der Leinenspinnerei. Viele von Ihnen hatten bereits zuvor in der Textilbranche gearbeitet. Noch Anfang der 1960er Jahre und damit kurz vor dem Konkurs der Firma warb man Gastarbeiter aus Griechenland an. Nicht jeder arbeitete freiwillig in der Fabrik. Im Ersten Weltkrieg waren russische und französische Kriegsgefangene in der Königsmühle eingesetzt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden der Leinenspinnerei Zwangsarbeiter aus dem polnischen Textilzentrum Żyrardów zugeteilt.

Die Königsmühle

Kraftwerk und Flachsröste an der Schmutter

Um das Jahr 1280 wird die Königsmühle erstmals schriftlich erwähnt. Über Jahrhunderte konkurrierten die Mächtigen in der Region und im Reich um dieses stattliche Anwesen am Strand der Schmutter. Ihr Name lässt darauf schließen, dass die Mühle im Hochmittelalter Teil staufischen Hausguts war. Neben der großen Landwirtschaft erhielt das Anwesen vor allem durch seine Mühlwerke zum Mahlen von Getreide, zum Pressen von Öl und zum Antrieb eines Sägewerks seine herausragende wirtschaftliche Bedeutung. Oskar Mey erkannte die Vorzüge des Areals für die Leinenerzeugung, als er die Königsmühle und umliegende Grundstücke 1916 kaufte. Die Kraft der Schmutter diente nun der Stromerzeugung. Gleichzeitig nutzte man den Wasserreichtum des Standorts für die Einrichtung einer Flachsröste, wofür ein Erweiterungsbau entstand. In der Röste behandelte man den unbearbeiteten Flachs über mehrere Tage in großen Warmwasserbecken, wodurch das Pektin im Stängel aufgelöst und auf diese Weise die reine Faser freigelegt wurde. Bei der Flachsbereitung entstand ein markanter Geruch, der die Königsmühle bis zur Stilllegung der Röste im Jahr 1957 umgab. Für einen reibungslosen Warenumschlag wurde der Standort Königsmühle an das Schienennetz der fabrikeigenen Rollbahn angeschlossen.

Die Meyfriedsiedlung

Eine Arbeiterkolonie der Spinnerei

Die Meyfriedsiedlung wurde in den Jahren 1920–22 für vom Krieg heimgekehrte und bewährte Mitarbeiter der Leinenspinnerei und -weberei Droßbach errichtet. Bereits 1915 hatte Oskar Mey mit den Planungen begonnen und den Landesarmenverband für seine Idee gewonnen. Ursprünglich wollte der königstreue Kommerzienrat die Siedlung „zur Freude und Genugtuung ihrer Majestäten“ anlässlich der Goldenen Hochzeit König Ludwigs III. (1845–1921) und seiner Gattin Marie Therese (1849–1919) erbauen. In Meys Siedlungskonzept sollte den Arbeitern neben ihrem festen Einkommen in der Fabrik die Möglichkeit zum Betreiben einer kleinen Landwirtschaft und damit zur Selbstversorgung gegeben werden. In der Notzeit des Ersten Weltkriegs kam das Vorhaben ins Stocken. Mit Hilfe der Bayerischen Landessiedlung konnten Anfang 1922 dennoch acht Familien ihr neues Heim beziehen. Die ursprüngliche „Kriegerinvalidensiedlung“ wurde 1924 einem alten Flurnamen folgend in „Meyfriedsiedlung“ umbenannt und – vormals zur Mertinger Flur gehörend – nach Asbach eingemeindet. Noch heute ist die ursprüngliche Siedlungsstruktur im Ortsbild deutlich erkennbar. Die Straßennamen „Meyfried“, „An der Königsmühle“ und „Oskar-Mey-Weg“ erinnern an die Anfänge der Siedlung und die enge historische Beziehung zur Leinenspinnerei.

Feiern in der Flachshalle

Flachskultur und Volksfesttradition

Der Flachs, auch bekannt als Gemeiner Lein, ist eine Pflanze, deren Naturfaser man bereits im alten Ägypten zur Herstellung von Leinenstoff nutzte. In der Asbach-Bäumenheimer Landwirtschaft wurde Flachs schon in vorindustrieller Zeit kultiviert, um daraus Garn und Stoffe sowie Leinöl für den Eigenbedarf zu erzeugen. Mit der Professionalisierung der Textilerzeugung in Bäumenheim stiegen auch die Anforderungen für Anbau und Ernte. So wurden für die Flachstrocknung und Lagerung auf dem Areal südlich des Fabrikgeländes offene, aus Holz konstruierte Hallen errichtet. Vor Ort wurde freilich nur ein Teil der benötigten Rohware angebaut. Kunden bis aus Österreich und der Schweiz brachten ihre Ernte zum Lohnverspinnen nach Bäumenheim. Für die Eigenproduktion importierte die Fabrik im 20. Jahrhundert Flachs aus Belgien, Böhmen, Holland und Lettland. Einmal im Jahr wurden die Flachsstadel zu Festhallen umgewidmet, wenn beim Volks- und Kinderfest die ganze Gemeinde in Feierlaune kam. Das Kinderfest geht in seinem Kern auf eine schon im Jahr 1875 nachweisbare Initiative der fabrikeigenen Kinderbetreuung zurück. Die Tradition überdauerte den Niedergang der Textilindustrie. Wenn hier auch längst keine Flachshallen mehr Schatten spenden, so findet das Fest doch auch heute im zweijährigen Rhythmus auf dem Volksfestplatz und damit am ursprünglichen Standort statt.

Modern, großzügig, repräsentativ

Wohnen als Statussymbol

Im Selbstverständnis der gründerzeitlichen Unternehmerelite spielten standesgemäße Wohnverhältnisse eine wichtige Rolle. Firmengründer Maximilian Droßbach verknüpfte Privates und Geschäftliches dabei noch eng, lagen doch Wohn- und Büroräume unter einem Dach und direkt auf dem Firmengelände (heute „Haus der Vereine“). Oskar Mey, Droßbachs Enkel und ab 1895 Firmenleiter, gab um 1892 südlich der Fabrik die Errichtung einer von hellenistischen Stilelementen geprägten Villa in Auftrag, deren Umfeld mit großzügigen Parkanlagen gestaltet wurde. Die geschickte Ausrichtung des Gebäudes gestattete dem Bergfreund bei guter Wetterlage einen freien Blick auf das Alpenpanorama am Horizont. Auch Fabrikbeamte in mittleren Positionen setzten architektonische Akzente im Ortsbild. So ließ der Fabrikaufseher Josef Kotter (1844-1914) um 1891 eine schmucke Villa an der Donauwörther Straße erbauen. Gefällige Brettschnitzereien im „Schweizerstil“ schmückten die Fassade, welche um die Jahrhundertwende sogar als Postkartenmotiv diente. Beim Fliegerangriff am 19. März 1945 wurde das Anwesen vollständig zerstört, 14 Menschen ließen in den Trümmern ihr Leben. Nach den Zerstörungen des Weltkriegs und durch Abriss und Umbau sind heute nur noch wenige Relikte bürgerlicher Wohnarchitektur der Jahrhundertwende zu sehen. Die „Meyvilla“ (Bahnhofstr. 22) ist jedoch genauso erhalten wie die unweit gelegene Villa des langjährigen Prokuristen Karl August Lehmann (Bahnhofstr. 30) und das Haus von Meys Gärtner Friedrich Schwendemann (Bahnhofstr. 38).

Bahnhof Bäumenheim

Mit Droßbach kam die Verkehrswende

Es war eine Verkehrsrevolution, als die Lokomotive „Suevia“ am Morgen des 20. November 1844 auf ihrer Jungfernfahrt von Oberhausen nach Nordheim den Weiler Bäumenheim passierte. Die Strecke, auf der eine Postkutsche noch elf Stunden unterwegs war, konnte nun in nur 55 Minuten zurückgelegt werden. Eine eigene Haltestelle hatte Bäumenheim zu diesem Zeitpunkt nicht. So mussten die Kunden der Leinenspinnerei Droßbach noch um 1870 den kilometerlangen Weg vom Bahnhof Mertingen zu Fuß zurücklegen. Auch der zunehmende Warenverkehr wurde hier abgewickelt. Im Jahr 1871 waren dies bereits 100.000 Säcke verfrachteter Leinenerzeugnisse. Dank der politischen Einflussnahme und einer hohen finanziellen Eigenleistung der Fabrikleitung erhielt Bäumenheim am 15. Oktober 1875 einen eigenen Bahnhalt. In den Folgejahren entwickelte sich das Areal mit seinem Schalterhaus, den Wohngebäuden für die Bahnbediensteten, mit Schrankenanlagen, Kiosk, Eisenbahnwirtschaft und der angeschlossenen Post- und Telegrafenstation zu einem weiträumigen und zentralen Knotenpunkt von Verkehr und Kommunikation. Entlang der Gleise wurden Lagerhallen für Rohstoffe und Brennmaterial errichtet. Den Transport in die Fabrik erleichterte eine Rollbahnanlage, deren Schienen das Firmengelände durchzogen. Die enge Verzahnung von Leinenspinnerei und Bahnanlagen gab dem Bahnhof Bäumenheim damit über viele Jahrzehnte ein besonderes Gepräge.

Ein Geben und Nehmen

Soziale Einrichtungen der Leinenspinnerei

Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der Leinenspinnerei „in Lohn und Brot“ standen, waren auf Ihren Arbeitgeber angewiesen, konnten Sie doch nur mit einem festen Gehalt sich und Ihre Familie ernähren. Gleichzeitig war der Erfolg der Fabrik maßgeblich von der beständigen Leistung Ihrer Mitarbeiter abhängig. Die Fabrikleitung versuchte deshalb, den Alltag rund um die Fabrik mit einer Reihe von Angeboten und Vergünstigungen zu erleichtern, um die Belegschaft dauerhaft an ihren Arbeitsplatz zu binden. Doch auch die Arbeiter selbst organisierten sich gewerkschaftlich und politisch, um gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse einzustehen.

Kinderbetreuung Seit 1875 Nachmittagsbetreuung im Kinderhort „Sonnenblume“ mit eigenem Lehrpersonal, Betreuung von Kleinkindern im Säuglingsheim Kinderfest Einführung mit der „Sonnenblume“ und Entwicklung zum „Volks- und Kinderfest“, das bis heute gefeiert wird Bildungsangebote Fabrikbibliothek, Näh- und Zeichenkurse für die Beschäftigten Vergünstigtes Einkaufen Gründung eines Konsumvereins (1895) mit eigener Gaststätte, Einrichtung einer Fabriksparkasse, Abgabe von Brennmaterial zum Selbstkostenpreis Naherholungsgebiet Anlegung eines Erlenwäldchens mit Parkbänken und Tischen in der Droßbachsiedlung (auf Höhe der heutigen Bahnüberführung)

Zwischen Wohnglück und Wohnungsnot

Zuhause in einem Arbeiterdorf

Mit der Anwerbung von Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem In- und Ausland stieg die Einwohnerzahl Bäumenheims ab 1865 sprunghaft an. Wo sollten all die Fach- und Hilfsarbeiter mit ihren teils kinderreichen Familien leben? Die Wohnungsfrage wurde zum Dauerthema für die Gemeinde- und Fabrikverwaltung. Um 1870 ließ die Leinenspinnerei deshalb unweit des Bahnhofs ein Arbeiterhaus errichten, dessen Bewohner in dutzenden Wohnparzellen beengt und unter einfachsten hygienischen Bedingungen lebten. Auseinandersetzungen der Bewohner untereinander und die Sorge vor ausbrechenden Infektionskrankheiten bestimmten hier den Alltag. Mit der Schaffung von Wohnraum hatte man gleichzeitig einen sozialen Brennpunkt geschaffen. Zur Verbesserung der schwierigen Wohnverhältnisse begann die Fabrikleitung Anfang der 1890er Jahre mit dem Bau einzelnstehender Arbeiterhäuschen. Je nach Größe fanden dort eine oder zwei Arbeiterfamilien Platz. So entstanden in etwa 20 Jahren rund 80 Häuschen, die den Arbeitern durch ihren verhältnismäßig großzügigen Grundriss mehr Lebensqualität boten. Gerade alleinstehende ArbeiterInnen lebten weiterhin häufig in Sammelunterkünften, ab 1913 auch im dafür umgebauten „Mädchenheim“ (Eichenweg 2). In der Droßbachsiedlung und Gartenstraße, im Eichenweg, in der Donauwörther Straße und auf der Schmutterwiese ist der ursprüngliche Charakter der „Meyhäuschen“ noch vielfach erkennbar.